Редчайшую мутацию у молодого оманца заподозрили по складчатой коже

Он поступил в больницу из-за отклонений в анализе крови

Оманские врачи поделились клиническим случаем молодого пациента, поступившего в клинику из-за нарушений в анализах на свертываемость крови. При осмотре специалисты обратили внимание на необычное строение кожи, которая провисала крупными складками. У мужчины заподозрили редкое генетическое заболевание — эластическую псевдоксантому, однако при дальнейшем обследовании этот диагноз не подтвердился. Сообщение опубликовано в The New England Journal of Medicine.

Эластическая псевдоксантома — редкое (1–4 случая на 100 тысяч человек) наследственное заболевание, связанное с мутацией гена ABCC6, который кодирует белок ABCC6 (также известен как MRP6 или MOAT-E). Этот белок транспортирует различные вещества через мембраны клетки и отвечает в числе прочего за нормальную кальцификацию тканей. При псевдоксантоме эластические волокна минерализуются, фрагментируются и деформируются, что проявляется, начиная с раннего возраста, желтоватыми морщинистыми провисаниями кожи, дефектами мембраны Бруха в глазу и поражениями мелких артерий.

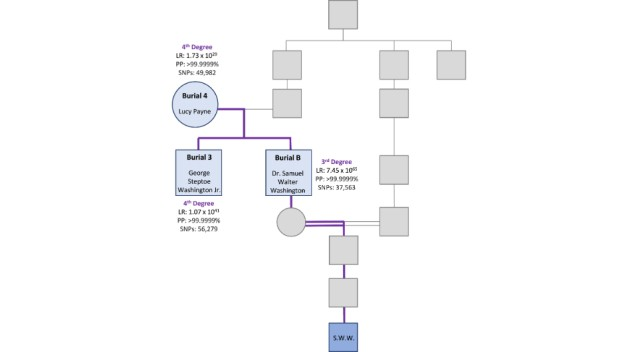

Именно это состояние заподозрили Маниш Кумар (Manish Kumar) и Абдул Сайфудин (Abdul Saifudeen) из Университетской больницы султана Кабуса в Салале у 27-летнего мужчины, направленного в гематологическое отделение по поводу отклонений от нормы в анализах свертываемости крови. В анамнезе пациента не было заболеваний печени, мальабсорбции (расстройств всасывания питательных веществ в кишечнике) или повышенной кровоточивости, которые указывали бы на причину выявленных нарушений. Однако при осмотре врачи обратили внимание на то, что кожа на его туловище и под мышками лишена тонуса и свисает дряблыми складками (cutis laxa). Лабораторное исследование выявило увеличение протромбинового и активированного частичного тромбопластинового времени, а также сниженную активность факторов свертывания крови, зависящих от витамина К. В сумме эти данные навели специалистов на мысль о наследственном заболевании.

Молекулярные анализы на эластическую псевдоксантому и какие-либо формы врожденного дефицита факторов свертывания оказались отрицательными. Тем не менее, у пациента удалось обнаружить дефект гена GGCX, кодирующего гамма-глутамилкарбоксилазу. Для этого фермента кофактором служит витамин К, и его нерабочий вариант вызывает симптомы, напоминающие дефицит этого витамина (нарушения свертывания крови), а также изменения кожи.

На основании данных обследования пациенту поставили диагноз «синдром, подобный эластичной псевдоксантоме, с множественным дефицитом факторов свертывания». Учитывая отсутствие гематологических симптомов, врачи избрали выжидательную тактику лечения, запланировав назначение концентрата протромбинового комплекса в случае развития кровотечений в будущем.

Подобные случаи встречаются чрезвычайно редко. В 2007 году исследователи из Бельгии, Италии, США и Франции описали это состояние у шести пациентов и впервые связали его с мутацией гена GGCX. В 2009 году итальянские педиатры сообщили о приобретенном синдроме, подобном эластичной псевдоксантоме, у трех детей с гемолитической анемией. В 2019 году серию из пяти случаев папиллярного кожного эластолиза и фокального кожного эластоза, схожих с эластичной псевдоксантомой, опубликовали дерматологи из Саудовской Аравии.

Скорость роста увеличилась почти на два сантиметра в год

Вторая фаза клинического исследования восоритида показала, что этот аналог натрийуретического пептида C-типа безопасен и эффективен в увеличении скорости роста у детей с гипохондроплазией. Ранее этот препарат был одобрен для применения у детей с ахондроплазией — редким генетическим заболеванием, поражающим кости и суставы детей, приводя к карликовости и дефектам костей. В исследовании приняли участие 24 ребенка, чей средний возраст составил 5,86 года. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine.